Besieht man es genau, so sind mit dem Begriff Bauakademie eigentlich zwei Dinge bezeichnet: das Bauwerk selbst und die Institution, die lange Zeit darin untergebracht war. Und weil natürlicherweise beide eng miteinander verbunden sind, beginnt die Geschichte der Schinkelschen Bauakademie, also des Gebäudes an der Schleusenbrücke im Herzen Berlins, bereits viele Jahre vor ihrer Errichtung – mit der Gründung der Institution.

Schauen wir also zunächst ins Jahr 1696, als die Akademie der Künste in Preußen gegründet wird. Als künstlerische Ausbildungsstätte widmet sie sich auch der Baukunst. Doch die Kapazitäten sind natürlich begrenzt, und als im 18. Jahrhundert die Bautätigkeit im Lande und nicht zuletzt in Berlin mehr und mehr zunimmt, gewinnt auch die Ausbildung von Baumeistern immer stärker an Bedeutung. Doch nicht nur das. Das preußische Staatsgebilde, in dieser Zeit massiv mit militärischen Mitteln erweitert, erfordert straffe Organisation und benötigt dafür Mühlen, Kanäle, Chausseen, Zollhäuser, Schulen und viele Einrichtungen mehr. Damit einher geht eine schrittweise Differenzierung des Berufsstandes des Baumeisters in den des Architekten und des Ingenieurs, was wiederum die Anforderungen an die Ausbildung steigen läßt.

Und so reichen am 14. Februar 1799 mehrere Berliner Architekten, Bildhauer und Künstler in einer gemeinsamen Kommission des Oberbaudepartments, des Oberhofbauamtes und der Akademie der Künste Preußens einen Vorschlag zur Gründung einer Bauakademie ein. Unter ihnen finden sich so klangvolle Namen wie Carl Gotthard Langhans, David Friedrich Gilly, Christian Friedrich Becherer, Johann Albrecht Eytelwein, Heinrich August Riedel, Heinrich Karl Riedel, Johann Gottfried Schadow, Hans Christian Genelli und Heinrich Gentz. Ihre Argumente müssen recht überzeugend gewesen sein, denn bereits einen Monat später, am 18. März 1799, wird auf Anordnung des Königs Friedrich Wilhelm III. die Ausbildung der Architekten und Ingenieure in der sogenannten Bauakademie bzw. der Allgemeinen Bau- und Unterrichtsanstalt verselbständigt. Was der neuen Schule allerdings zunächst fehlt, ist ein eigenes Domizil. In den ersten Jahren ihres Bestehens zieht sie von einem Provisorium ins andere. Eines davon ist gleich nach ihrer Fertigstellung die von Heinrich Gentz errichtete Münze am Werderschen Markt.

Auf dem Lehrplan stehen die naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen im Vordergrund, denn nach dem erklärten Willen des Königs sollen auf der Bauakademie „praktische Baubediente und keine Professoren erzogen werden“. Eine ihrer Grundlagen bildet die große Gillysche Bibliothek. Diese wird auch von der Oberbaudeputation genutzt, einer Behörde, der alle staatlich finanzierten Bauten in Berlin und den Provinzen zur Begutachtung vorgelegt werden müssen und die aus dem seit 1770 bestehenden Oberbaudepartment hervorgegangen ist. Die Bibliothek stellt so eine Art Bindeglied zwischen der Behörde und der Bauschule dar, und um ihre Nutzung durch beide Institutionen zu vereinfachen, zieht die Oberbaudeputation ebenfalls in die Münze ein. Dies ist auch in anderer Hinsicht von Vorteil, denn es erleichtert den Lehrern der Bauakademie die Wahrnehmung der Funktion eines Gutachters für die Deputation, die sie oft gleichzeitig innehaben.

Anfang des 19. Jahrhunderts wird auch Karl Friedrich Schinkel durch die Vermittlung Wilhelm von Humboldts in die Oberbaudeputation aufgenommen. Aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen auch und gerade als Maler ist er dort für ästhetische Fragen zuständig. Seine Karriere in der Behörde verläuft recht erfolgreich, so daß er 1830 mit dem Status des Geheimen Königlich-Preußischen Oberhofbaudirektors unter Friedrich Wilhelm III. die Leitung der Oberbaudeputation von Johann Albrecht Eytelwein übernimmt, der in den Ruhestand tritt. Als ein Jahr später sein Freund Peter Christian Wilhelm Beuth, der Leiter des Gewerbeinstituts in der Klosterstraße ist, zum Leiter der Bauschule ernannt wird, arbeiten die beiden von da an eng zusammen. Da sowohl die Bauakademie als auch die Deputation in ihren provisorischen Unterkünften stets unter Platzmangel leiden, entwickelt sich recht bald die Idee eines beide Institutionen integrierenden Neubaus.

Wo einst der Packhof stand…

Als günstiger Umstand für die Verwirklichung dieser Idee erweist sich, daß in jenen Jahren gerade der alte Packhof abgerissen wird. Sein Standort ist ein länglicher dreieckiger Platz voller Schuppen und Buden zwischen Schloß- und Schleusenbrücke sowie Werderschem Markt mitten im Herzen der Stadt. Ursprünglich verbreiterte sich der an dieser Stelle verlaufende Spreearm – der Kupfergraben – hier zu einem großen dreieckigen Bassin, dessen Spitze an der Schloßbrücke und dessen breites Ende an der Schleusenbrücke lag. Dieses Bassin hatte man einst künstlich angelegt, um hier nebeneinander Walkmühlen, Holzschneidemühlen, die Schleuse und andere Einrichtungen anzuordnen, die alle der Versorgung des Schlosses und der ersten Häuser der Hofbediensteten links und rechts des Reitweges in den Tiergarten dienten. Später schüttete man dieses Bassin aber zum Teil wieder zu, weil es in seiner ganzen Breite so nicht mehr gebraucht wurde. Dadurch entstand eben jener längliche dreieckige Platz, auf dem man einige Zeit danach den ersten Packhof errichtete, zu dem auch ein alter holländischer Hebekran gehörte.

Das Gelände dieses Packhofs verengte jedoch die vor seiner Hauptfront verlaufende Straße und machte ein bedeutendes Stück des Spreeufers zwischen Schleusen- und Schloßbrücke unzugänglich. Der mit der Zeit beträchtlich zunehmende Verkehr um den Packhof ließ diese Stelle zu einem regelrechten Nadelöhr werden, was sich insbesondere deswegen zu einem Problem entwickelte, weil sie gleichzeitig den Hauptübergang von der Friedrichstadt in die älteren Stadtteile darstellte. Aus diesem Grunde hatte man nun entschieden, den alten Packhof abzureißen und ihn an der Spitze der heutigen Museumsinsel neu zu errichten. Die Entwürfe dafür liefert kein anderer als Karl Friedrich Schinkel. Hatte er den neuen Packhof zunächst als Langbau im Stile der Hafenspeicher und Fabriken geplant, die er auf seiner Reise nach England im Jahre 1826 dort gesehen hatte, so entscheidet sich Schinkel letztlich doch für einen Vier-Flügel-Bau mit Innenhof in Würfelform und konzipiert ihn damit als Gegenstück zum Zeughaus und zum Schloß, das in jener Zeit noch keine Kuppel besitzt. Dieser Neubau hat sich leider nicht bis in die heutige Zeit erhalten, da man in späteren Jahren an seiner Stelle das heutige Bode-Museum errichtet.

Schinkel und Beuth nehmen den Abriß des alten Packhofs als willkommene Gelegenheit, für den freiwerdenden Platz die Errichtung eines neuen Gebäudes vorzuschlagen: die Königliche Bauschule.

Die Pläne nehmen Gestalt an

Noch bevor der alte Packhof verschwunden ist, stellt Beuth am 12. März 1831 beim König den Antrag, den vorgesehenen Bauplatz auf dem freiwerdenden Gelände zu genehmigen. Zu diesem Zeitpunkt haben Schinkel und er mit den Planungen für die Bauschule jedoch längst begonnen. Entstehen soll ein Gebäude, in dem neben der Bauschule und der preußischen Oberbaudeputation auch verschiedene Archive und Bibliotheken untergebracht werden können. Ein Haus für die Kunst wollen Beuth und Schinkel schaffen, in dem die künstlerische Arbeit im Mittelpunkt steht – nach Möglichkeit so universal, wie Schinkel selbst es ist.

Für das Gebäude wählt Schinkel eine Form, die er in seinem architektonischen Schaffen stets bevorzugte: den Solitär – ein freistehendes Gebäude. Beispiele dafür sind die Neue Wache in Berlins Prachtstraße Unter den Linden, das Sommerhaus für Friedrich Wilhelm III. im Schloßpark Charlottenburg von 1824, das im Kleinen bereits den Grundriß der späteren Bauakademie vorwegnimmt, und nicht zuletzt der neue Packhof. Mit seiner Quaderform, bestehend aus vier Flügeln, die einen Innenhof umrahmen, soll der neue Bau gewissermaßen der „Bruder“ des Packhofgebäudes werden.

In einer Stadt mit ihrem System der geschlossenen Bebauung stellt ein Solitär immer eine Besonderheit dar. Zusätzlich unterstrichen wird dies in den Planungen zur Bauschule noch dadurch, daß Schinkel vor dem Gebäude einen freien dreieckigen Platz vorsieht, der über den Spreearm hinweg einen ungehinderten Blick auf die Schule ermöglicht. Auf diese Weise schafft er ein Bauensemble, in dem sich die Bauakademie und das Zeughaus distanziert gegenüberstehen. Gleichzeitig stellt Schinkel den Solitär der Bauakademie aber auch dem Schloß auf der anderen Seite des Spreearms gegenüber. Und davon geht in der Tat eine starke Symbolkraft aus: Schinkel setzt sich mit diesem Bau, der im Hinblick auf seinen geplanten Zweck eher ein bürgerlicher Bau ist, über die Hierarchien des feudalen Städtebaus hinweg, in denen ausschließlich feudale Bauten frei stehen und alle anderen Häuser stets in Straßenzüge oder Platzwände eingebunden zu sein haben.

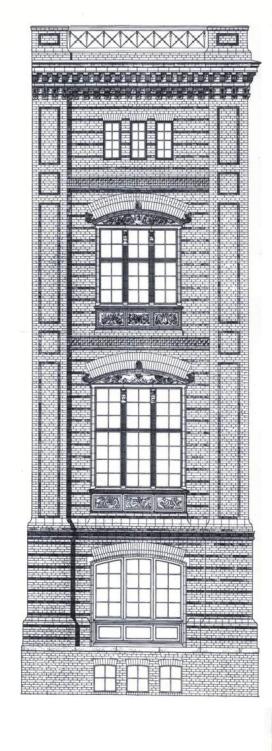

Quelle: Wikimedia Commons, Kupferstich nach einer Zeichnung von Karl Friedrich Schinkel, Lizenz: gemeinfrei, da urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen.

Auf dem großen dreieckigen Platz des alten Packhofs setzt Schinkel die Bauakademie an die Schleusenbrücke einerseits und direkt in die Flucht des Werderschen Marktes andererseits, den sie vor der Weite zur Spree hin abschließt. Von Fluß und Straße ein wenig zurückgestellt, gewährt das Gebäude noch etwas Platz für eine neu gewonnene Uferstraße.

Bereits von Anfang an schwebt Schinkel in seinen Plänen ein Bau vor, der gänzlich aus Backsteinen errichtet ist, dem einheimischen märkischen Baumaterial, das ihn lange schon begeistert hatte, wie einige seiner früher entstandenen Bauten zeigen, unter ihnen der bekannte Leuchtturm auf Rügen, die Militärarrestanstalt in Berlin oder auch die Friedrichswerdersche Kirche, die Schinkels erster Blendziegelbau ist und sich ebenfalls am Werderschen Markt befindet. Sie steht damit lange Zeit neben – wie wir heute wissen – seinem letzten Bau dieser Art: der Bauakademie.

Als Leiter der Oberbaudeputation ist Schinkel nicht nur der Architekt für das neue Gebäude der Schule, sondern gleichzeitig auch der ideelle Auftraggeber. Er ist hier nicht mehr gezwungen zu dienen, sondern kann Inhalte und Formen selbst bestimmen. Die Bauakademie ist eines der ganz wenigen Werke Schinkels, wo ihm dies möglich war. Dennoch müssen die Pläne natürlich dem König zur Genehmigung vorgelegt werden, was sich jedoch nicht als Problem erweist, denn am 29. März 1831 erteilt der König sowohl die Genehmigung für den Bauplatz als auch für die Entwürfe. Und nachdem dann am 1. April 1832 auch die Kostenanschläge erstellt und die alten Packhofanlagen abgerissen sind, steht der Errichtung des neuen Gebäudes der Bauakademie nichts mehr Wege und die Arbeiten beginnen.

Der Zeit voraus

Bereits als man beginnt, die Fundamente zu legen und die Keller aufzuführen, stößt man auf die ersten Schwierigkeiten, weil sich der Baugrund als sehr schwierig erweist. Die Arbeiten werden dadurch sehr verzögert, so daß man erst im Jahre 1833 zum Ziegelrohbau des Gebäudes übergehen kann. Innerhalb eines Jahres gelingt es jedoch, ihn fertigzustellen.

1834 werden die ersten Arbeiten an der eigentlichen Fassade aus Backsteinen, Formsteinen und Terrakottaplatten ausgeführt. Sie erweisen sich als außerordentlich kompliziert. Doch nicht das Anbringen der Fassade am Rohbau ist dabei das Problem. Daß man dabei abschnittsweise von oben nach unten arbeiten muß, um das Sichtmauerwerk nicht durch herabfallende Steine und durch Mörtel zu beschädigen, ist hinlänglich bekannt.

Der Bau erfordert jedoch eine Produktion an Backsteinen, Formsteinen und Terrakottaplatten, die die dafür in Frage kommenden Werkstätten und Ziegeleien nicht so ohne weiteres in der gewünschten Qualität und Menge liefern können. Die gesamte Fassade soll nach Schinkels Entwürfen aus Backsteinen und gebrannten Tonziegeln bestehen. Da Schinkel – nicht zuletzt dank seiner künstlerischen Erfahrungen – klar ist, daß reine Backsteinfassaden wegen ihres dichten Fugennetzes meist langweilig wirken und daher einen Blickfang und Auflockerung benötigen, hat er in seinen Plänen große hervorgehobene Fenster und Türen vorgesehen. Wichtiger jedoch ist ihm ein reichhaltiger Bauschmuck in der Fassade, der diese für den Betrachter interessant gestalten soll. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Ziegel ist es jedoch nicht möglich, Bauelemente einzusetzen, die weit aus der Fassade herausragen. Stattdessen sieht Schinkel Mauern und Gesimse, Gewölbe und Ornamente sowie Skulpturen aus gebranntem Ton, also Terrakotta, vor. Das ist zu jener Zeit eine große Neuheit.

Quelle: Wikimedia Commons, Künstler: unbekannt, nach Eduard Gaertner, 1832/1836, Lizenz: gemeinfrei, da urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen.

Ober- und unterhalb der Fenster geben die Pläne zur Fassadengestaltung Felder vor, die mit plastisch modellierten Terrakotta-Platten verziert werden sollen. Auf die gleiche Weise sollen die Rahmen der beiden Portale gestaltet werden. Darüberhinaus legt Schinkel auf farbliche Hervorhebungen großen Wert. Auf seinen Studienreisen durch Europa hatte er feststellen können, daß reine Backsteinfassaden mit der Zeit oft trostlos wirken. Der Grund dafür sind Staub und Ruß, die sich mit den Jahren in die rauhen Oberflächen der Steine setzen. Dem will Schinkel bereits bei der Gestaltung der Fassade entgegenwirken. Er selbst beschreibt seine Pläne so:

Der Bau wird in Backstein ausgeführt und bleibt in seinem Äußeren ohne Übertünchung und Abputz. Das Material ist deshalb mit besonderer Sorgfalt bearbeitet worden. […] Durch die ganze Fassade ist jedesmal in regelmäßiger Höhe von fünf Steinschichten eine Lagerschicht von glasürten Steinen in einer sanften, mit dem ganzen harmonischen Farbe angeordnet, theils um die rötliche Farbe der Backsteine in der Masse etwas zu brechen, theils um durch diese horizontalen Linien, welche das Lagerhafte des ganzen Baues bezeichnen, eine architectonische Ruhe zu gewinnen.

Nun ist aber die Technik zur Herstellung der Ziegel in den 1830er Jahren noch nicht sonderlich ausgereift. Nicht immer gelingt es, beim Brennen der Steine leuchtende Farben entstehen zu lassen. Auch die Einheitlichkeit der Farben stellt ein Problem dar. Aufgrund unterschiedlicher Hitze beim Brennvorgang kommt es oft zu unterschiedlichen Färbungen der einzelnen Steine. Und als ob das allein noch nicht reicht, verformen sich die Terrakotten im Laufe der Herstellung noch sehr häufig, so daß man den ganzen Produktionsprozeß oft wiederholen muß.

Wichtigster Partner Schinkels bei der Lösung all dieser Probleme ist der Ofenfabrikant Tobias Feilner, der mit Schinkel schon seit einiger Zeit eng zusammenarbeitet. Bereits für die Friedrichswerdersche Kirche hatte Feilner Maßwerksteine, die Akanthusfriese und die Steine für die Portalgewände hergestellt. Die Ideen, die Schinkel bei der Bauakademie verwirklichen will, gehen darüber jedoch weit hinaus. Den Probelauf für die Technik, die ihm vorschwebt, hatte er bereits bei der Fassade für Feilners Haus in der Hasenhegerstraße in der Köpenicker Vorstadt absolvieren lassen. 1828 hatte Schinkel sie entworfen, 1829 konnte sie bereits fertiggestellt werden. Leider ist sie wie so vieles andere in Berlin dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen – die Reste des Hauses wurden in den 1950er Jahren beseitigt. In dieser Fassade hatte Schinkel bereits Elemente verwirklicht, die er bei der Bauakademie nun ebenfalls zu verwenden gedenkt. Dazu gehören figürlich und pflanzlich geschmückte Brüstungsplatten, mit violett glasierten Steinen gebildete horizontale Streifen im Mauerwerk sowie mit Formsteinen gestaltete profilierte Fenstergewände und Gesimse.

Um all diese Schmuckelemente herstellen zu können, werden Formen für die Terrakotten benötigt, die zunächst modelliert werden müssen. Dafür arbeitet Schinkel mit dem Bildhauer Christian Daniel Rauch zusammen, der seine begabtesten Schüler an der Berliner Kunstakademie in das Projekt einbezieht, unter ihnen Christian Friedrich Tieck und August Kiß. Sie alle modellieren die Bildtafeln und Ornamente, die in den Portalgewänden, an den Fensterbrüstungen oder als Sturzplatten eingesetzt werden sollen. Sie stehen dabei vor der Herausforderung, wegen des Schwunds, der beim Brennen der Tafeln entsteht, die Reliefs um etwa zehn Prozent größer modellieren zu müssen, als sie später tatsächlich sein sollen.

Quelle: Wikimedia Commons, Künstler: Eduard Gaertner, 1834, Lizenz: gemeinfrei, da urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen.

Das Material für die Steine, die in der Bauakademie verbaut werden sollen, beschafft man aus den Tongruben von Rathenow und Stolpe. Obwohl man den gesamten Herstellungsprozeß, der mit der Mischung des Materials aus beiden Tongruben beginnt, sehr sorgfältig überwacht, kommt es immer wieder zu Verformungen und Rissen in den gebrannten Terrakottaplatten. Die eingesetzten Verfahren erweisen sich als ziemlich unausgereift, und die Ergebnisse genügen den Ansprüchen Schinkels zunächst in keiner Weise. Weil man nun darangehen muß, die Herstellungsverfahren systematisch zu verbessern, ziehen sich die Arbeiten in die Länge. Da zudem Feilner als Monopolist die Preise für seine Arbeit erhöht, wird er alsbald sehr teuer. Um ihm Konkurrenz an die Seite zu stellen, wird die Herstellung der Baustoffe der Werkstatt des Töpfermeisters Cornelius Gormann übertragen. Auch die Ziegelmanufaktur Wentzel in Wusterhausen erhält einen Auftrag und für den Bau eines neuen Brennofens sogar einen staatlichen Zuschuß.

Schinkel schildert in einem Brief an Leo von Klenze vom 20. November 1834 die Schwierigkeiten:

[…] Der Bau der allgemeinen Bauschule hat in dem letzten Monat noch die vollständige Architektur einiger Fenster erhalten, so daß wenigstens meine Neugierde über den Eindruck dieser feinen Arbeit in Terrakotta befriedigt ist, wenn leider das Ganze noch etwas wüst dasteht. So schwierig ist das ein solches Unternehmen in unseren Tagen, die hundertunddreißig verschiedenen Arten von Formsteinen, von denen jeder Sorte so verschiedene Quantitäten erfordert werden, wollen Zeit und Mühe haben und die Sicherheit des Gelingens bleibt allemal zweifelhaft. Nachdem man sich erst mit den Zeichnungen abgemüht hat, plagt man sich darauf mit den modellierenden Künstlern und dann gehen die Sorgen in der Ziegelei, mit dem Gelingen oder Nichtgelingen der Brände an. Vor dem Ende des künftigen Jahres werde ich an die Vollendung des Baues nicht denken können…

Leider ist nicht überliefert, wieviele Probestücke vonnöten waren, bis die gebrannten Steine die erforderliche Qualität erreicht hatten und die Produktion für den Bau begonnen werden konnte. Fest steht aber, daß das Brennen der Tafeln schließlich Cornelius Gormann gelingt, der es durch neuartige und verbesserte Technik schafft, die Steine gleichmäßiger und in besserer Qualität zu brennen.

Die „Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen“ veröffentlichen am 2. April 1836 anläßlich der Eröffnung der Bauakademie einen Artikel, in dem all diese Arbeiten folgendermaßen gewürdigt werden:

Schon der äußere Anblick [der Bauakademie – A. G.] ergiebt, daß das einheimische Material des gebrannten Thons hier auf eine Art und vorzüglich in seinem Umfange angewendet ist, wie wir solchen (mit Ausnahme einiger neueren kirchlichen Gebäude) hier noch nicht gesehen haben. Wer jedoch Gelegenheit gefunden hat, das ganze Bauwerk in seinem Innern kennen zu lernen, wird sich leicht überzeugen können, daß, mit Ausschluß des Daches und des Gitters auf dem Gesims, kein anderes Material, als gebrannte Thonsteine, zur Errichtung des ganzen Gebäudes in Anwendung gekommen, und Mauern, Gesimse, Gewölke (die durch alle Hauptetagen durchgehen), Ornamente und Sculpturen nur von Backsteinen ausgeführt sind. Die große Vervollkommnung in der technischen Bearbeitung derselben ist jedoch ein Fortschritt, den das Gewerbe einem unserer verdientesten Techniker, dem Ofenfabrikanten Hrn. Feilner, schon seit mehreren Jahren, zu danken hat, und wodurch Ausführungen, in einem solchen Umfange und von solcher Gelungenheit, erst möglich geworden sind. Obgleich daher die Feilnersche Fabrik bei dem in Rede stehenden Gebäude nicht beschäftigt gewesen ist, sondern eine andere hiesige Töpferei, die des, ebenfalls um die Fortschritte seines Gewerbes sehr verdienten Töpfermeisters Hrn. Cornelius Gormann, die decorativen Baustücke dazu geliefert hat, so verdient jedoch, neben dem Architekten, der den ganzen Bauplan zu diesem Werke entworfen hat, der Name Feilner’s ebenfalls ehrenvoll genannt zu werden, indem die, aus seinen Werkstätten hervorgegangenen früheren Werke architektonischer Töpferei, erst diesen Gewerbezweig hier begründet und zu einer solchen Vervollkommnung gebracht haben, daß man mit Sicherheit die Ausführung eines Bauwerks dieser Art unternehmen konnte.

Die hier zum Ausdruck kommende Würdigung läßt anklingen, daß die Bauakademie, was die technischen Möglichkeiten zum Zeitpunkt ihrer Errichtung betrifft, ihrer Zeit weit voraus ist. Letztlich ist es nur der größten Sorgfalt und Zielstrebigkeit aller am Bau Beteiligten zu danken, daß sie überhaupt entstehen konnte. Ihre Errichtung hat einen großen Anteil daran, daß in Preußen eine Erneuerung des Bauhandwerks einsetzt, in deren Folge die Brenntechniken und die Verarbeitung des Steins verbessert werden, und daß es zur fast schon industriellen Produktion der benötigten Ziegel kommt, die von außerordentlich hoher Präzision und technischer Perfektion sind, so wie es für die künstlerisch sehr anspruchsvollen Formsteine und die Baukeramik erforderlich ist. Dies soll in der preußischen Produktion für die nächsten Jahre neue Maßstäbe setzen.

Ein wegweisender Bau

Das Ergebnis all dieser Leistungen findet schließlich am 1. April 1836 seine Vollendung. Auf den Tag genau vier Jahre nach Beginn der Arbeiten ist die Bauakademie bezugsfertig und wird feierlich eingeweiht, auch wenn die Ausstattung der Bauschule noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Quelle: Wikimedia Commons, Farbaquatinta, 7 x 9,5 cm. Verlegt bei Heinrich Fuessli & Co., Zürich, Künstler: unbekannt, Lizenz: gemeinfrei, da urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen.

Entstanden ist – wie Zeitgenossen und erhalten gebliebene Abbildungen bestätigen – ein großartiger, einmaliger Bau. Bereits ein Jahr zuvor, 1835, hatte der Architekt Gustav Albert Wegmann (1812 – 1858) mit Schinkel die Baustelle der Bauakademie besucht und sich derart beeindrucken lassen, daß er später nach ihrem Vorbild die Kantonsschule in Zürich entwirft.

Ein warmes, in der Sonne leuchtendes Rot bildet den Grundton des Gebäudes, wie es die Stadtveduten von Eduard Gaertner und Carl Daniel Freydanck zeigen. Die Bauakademie ist vielleicht die konsequenteste Ausführung eines quadratischen Baus durch Schinkel. In drei Etagen blicken hohe Fenster nach allen Seiten, hinzu kommt noch ein Dachgeschoß, mit dem das Gebäude eine Höhe von 22 Metern erreicht. Alle vier Seiten haben eine Länge von 46 Metern, was in etwa dem Doppelten der Höhe entspricht. Diese Tatsache ist insofern von besonderem Interesse, weil sie gemeinsam mit dem Standort des Gebäudes am Ufer der Spree einen besonderen optischen Effekt bedingt: zusammen mit seiner Spiegelung im Wasser des Flusses wird aus dem Bauwerk ein Kubus!

Quelle: SMB-digital, via Wikimedia Commons, Fotograf: Jörg P. Anders, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Lizenz: Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 DE („Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland“)

Bereits bei der Planung des Baus hatten Schinkel und Beuth die Unterbringung verschiedener Einrichtungen in den einzelnen Stockwerken konzipiert. So nimmt das Erdgeschoß neben dem Haupteingang die Wohnung des Pförtners und des Kastellans auf. Waren darüber hinaus zunächst nur einfache Räume vorgesehen, so werden später, als die Finanzierung des Baus aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten bei seiner Errichtung problematisch zu werden beginnt, an ihrer Stelle Boutiquen in die Pläne aufgenommen. Durch ihre Vermietung soll das Gebäude nachträglich finanziert werden. Dies bedingt natürlich auch eine Anpassung der Pläne für die Fassade, denn die Boutiquen benötigen jede auch einen direkten Zugang von der Straße aus.

Das erste Geschoß ist der Bauakademie vorbehalten. Für sie werden die breiten Flure, Hör- und Zeichensäle sowie Arbeitsräume für das Lehrpersonal benötigt. An der Westseite bringt man in den Sälen entlang der Außenwand der Bauschule die große Bibliothek unter. Im zweiten Geschoß befinden sich auf der Westseite die Räume der Oberbaudeputation. Sie braucht kleinere Kabinette und Kammern für die Akten. Ebenfalls im zweiten Geschoß, allerdings auf der Ost- und der Südseite (zum Werderschen Markt hin) wird die große Dienstwohnung eingerichtet, die Schinkel gemeinsam mit seiner Familie bezieht und in der er auch sein Bauatelier unterbringt. Das Dachgeschoß bleibt Lagerräumen für die Akten der Oberbaudeputation vorbehalten. Die Decke dieser Räume fällt gemeinsam mit dem Dach des Gebäudes zum Hof hin auf Fußbodenniveau ab.

Die genaue Festlegung der späteren Nutzung der Bauakademie bereits zum Zeitpunkt ihrer Planung macht es möglich, die Baupläne ganz gezielt auf eben diese Nutzung abzustimmen. Die unterschiedlichen Zwecke der einzelnen Etagen erfordern in jeder von ihnen einen völlig anderen Grundriß. Es ist daher nicht einfach möglich, Wand über Wand zu stellen. Schinkel löst dieses Problem durch die Schaffung eines neuartigen, kompliziert gespannten Gewölbesystems, das das Skelett des gesamten Baus bildet und zu dessen Sicherung eine solide Verankerung vorgenommen wird.

Schinkel läßt sich hier von der entstehenden Industriearchitektur beeinflussen, die er auf seiner Englandreise 1826 unter anderem in Leeds und Manchester kennengelernt hatte. Dort arbeitete man mit feuerfesten Massivdecken aus flachen Ziegelgewölben zwischen eisernen Balken, die wiederum von eisernen Säulen unterstützt wurden. Zurück in Preußen, ließ Schinkel dies gleich in den Kellern des damals gerade im Bau befindlichen Alten Museums einbauen, das zu jener Zeit noch nicht den Namen Altes Museum trug, sondern Königliches Museum hieß. Und auch in einem Anbau des Gewerbeinstituts in der Klosterstraße, dem sein Freund Beuth vorstand, verwendete Schinkel diese neue Architektur. In beiden Gebäuden ersetzte er die Eisenpfeiler und Säulen jedoch durch gemauerte Bögen und Pfeiler, denn Eisen war zu jener Zeit in Preußen noch ein äußerst knapper und teurer Baustoff.

Die Bauakademie ist schließlich der erste Bau, in dem Schinkel das neue System im gesamten Gebäude anwenden und auch zur Ansicht bringen kann. Letzteres ist eine absolute Neuheit, denn bisher waren stets stuckverkleidete Holzgewölbe und Stuckfassaden modern gewesen. Grundlegenes Prinzip ist die Verwendung von Stützpfeilern, die sich mit Bögen zu einem Gerüst verbinden, dem sogenannten Skelett. Dieses wird mit vorgefertigten Wandteilen ausgefüllt. Auf diese Weise gibt es im gesamten Gebäude keine einzige tragende Wand, sämtliche tragende Funktion wird von den Pfeilern ausgeübt. Das führt Schinkel bis zu den Außenwänden fort. Auch diese werden vorgefertigt und in das Skelett des Baus eingefügt. Auf diese Weise gibt die Fassade letztlich die innere Struktur des Baus wieder. Um aber mit dieser neuartigen Bauweise die Konventionen der Zeit nicht zu sehr zu verletzen, kommt Schinkel ihnen entgegen, indem er den Außenwänden die Aufgabe zuweist, den Schmuck der Fassade zu tragen, der durch klassizistische Ornamente und die Verzierungen und Formen der Fenster und Türen gebildet wird. Weil den Außenmauern selbst aber keine tragende Funktion mehr zukommt, kann Schinkel die drei Hauptetagen der Bauakademie mit hohen großen Fenstern versehen, da diese die Stabilität des Gebäudes nicht mehr beeinträchtigen können. Für diese erstmals verwendete Skelettbauweise erschafft Schinkel mit der Bauakademie gewissermaßen den Prototyp dieser bis heute eingesetzten Bautechnik in Deutschland.

Ein Bauwerk als Programm

Das Gebäude der Bauakademie ist nicht einfach nur ein Verwaltungsgebäude für eine Institution oder ein Lehrgebäude für eine Schule. Als Karl Friedrich Schinkel diesen Bau entwirft und Realität werden läßt, will er viel mehr erreichen. Das neue Gebäude soll nicht nur der Bauschule als Domizil dienen, sondern gleichzeitig auch ein pädagogisches Instrument, eine Art in Stein gehauenes Lehrbuch sein. Zu diesem Zweck ordnen sich beispielsweise die reichhaltigen Schmuckelemente der Fassade einem strengen Bildprogramm unter, das Schinkel persönlich entworfen hat. Es besteht aus zahlreichen Bildfolgen aus Terrakotta-Reliefs, die im Sturz und im Brüstungsbereich der Fenster eingearbeitet sind, und soll den „Genius der Baukunst“ anschaulich machen und den Schüler oder Besucher auf das, was ihn im Inneren des Gebäudes erwartet, vorbereiten.

Fotograf: Alexander Glintschert (2010), Lizenz: Creative Commons BY-NC-CD 2.0.

So werden hier Allegorien auf die Malerei und die Baukunst ebenso modelliert wie die Werkzeuge des Architekten und der Bauvorgang insgesamt. Portraits berühmter Architekten finden sich in den Bildfolgen, und auch die Perioden der Baukunst und damit die Geschichte der Architektur werden bildhaft dargestellt. Einige Reliefs zeigen die Entstehung und den Niedergang der klassischen Baukunst, andere präsentieren Motive aus dem Leben von Handwerkern und Bauleuten. Diese erzählenden Schmuckteile der Fassaden wiederholen sich auf jeder Seite des Gebäudes, das somit über vier nahezu vollkommen gleiche Seiten mit je acht Fensterachsen verfügt.

Doch Schinkel geht noch einen Schritt weiter. Indem er die Skelettbauweise und damit eine völlig neuartige Architektur bei einem offiziellen Bauwerk, das einer Schule und einer Behörde des preußischen Staates als Domizil dienen soll, anwendet und dessen Fassade mit einem kompletten Bildprogramm versieht, weist er darauf hin, daß er dieses neue Bauwerk auch als Beispiel für eine neue Staatsarchitektur verstanden wissen will, die er einführen möchte. Aus heutiger Sicht kann allerdings festgestellt werden, daß ihm dies nicht gelungen ist. Trotz überwiegend positiver Reaktionen der damaligen Zeitgenossen wird diese neue Architektur nicht aufgegriffen und setzt sich folglich auch nicht als Staatsarchitektur durch. Ganz erfolglos bleibt Schinkel mit seinen Bemühungen allerdings auch nicht, denn die Bauakademie entwickelt sich in der Folgezeit dennoch zum Vorbild – allerdings nicht für Staatsbauten, wie er beabsichtigte, sondern als technisches Muster für eine lange Reihe von Industriebauten. In zahllosen Fabriken der Industriegegenden werden die zwischen Eisenträgern gespannten Flachgewölbe, die in England „Englische Kappe“ heißen, in Deutschland jedoch als „Preußische Kappe“ bezeichnet werden, bald schon ebenso eingesetzt wie in vielen Bauten auf den Hinterhöfen überall in der Stadt. Und auch, wenn mit dem nach 1900 einsetzenden Siegeszug des Eisenbetons diese Architektur nach und nach wieder ausstirbt, haben sich doch einige Beispiele dafür bis zum heutigen Tage erhalten.

Obwohl Schinkel auf diese Weise für die Bauakademie ein völlig eigenständiges Konzept realisiert, ist sie kein isoliertes Bauwerk. Vielmehr muß für Schinkel der Bau im Sinne einer harmonischen Stadtlandschaft mit seiner Umgebung korrespondieren. Und dies tut das Gebäude zu jener Zeit auf vielfältige Weise: seine kubische Form und sein Flachdach mit der bekrönenden Balustrade entsprechen dem nahegelegenen Zeughaus, die Geschoßzahl und die Achsenaufteilung dem gegenüberliegenden Schloß. Die Dreigliederung der Fenster und die Terrakotta-Reliefs nehmen Bezug auf die Münze von Heinrich Gentz, die sich damals noch am Werderschen Markt befindet und in der vorher die Bauakademie untergebracht war. Und das verwendete Material Blendziegel paßt direkt zur Friedrichswerderschen Kirche und zum neuen Packhof, die beide ebenfalls von Schinkel entworfen wurden.

Zugang zur Bauakademie

Fotograf: Alexander Glintschert (2010), Lizenz: Creative Commons BY-NC-CD 2.0.

Der Haupteingang der Bauakademie liegt auf der Nordseite an dem dreieckigen Platz, den Schinkel in seinen Plänen für das Gebäude ebenfalls entworfen hatte. Zunächst trägt dieser den Namen „Platz an der Bauakademie„, wird später aber in „Schinkel-Platz“ umbenannt. Vom Platz aus gelangt der Besucher über eine Freitreppe zu einem doppelten Portal, das ihm den Zutritt zum Gebäude gewährt. Jedes der beiden 1,30 Meter breiten und 2,50 Meter hohen Einzelportale besteht aus zwei Bronzetüren mit einer Terracotta-Umrahmung. Auf den ersten Blick sehen beide völlig gleich aus, erst aus der Nähe bemerkt der Besucher die Einzelheiten des unterschiedlichen Schmucks, der auf den Zweck der Einrichtung, zu der der jeweilige Eingang führt, hinweist.

Das linke Portal gehört zur Königlichen Oberbaudeputation. Über ihm ist in der Brüstung eine Darstellung des Apollo mit der Leier zu sehen. Seine Terracotta-Platten, von August Kiß geschaffen, stellen symbolisch die Geschichte der Baukunst dar, indem die einzelnen Baustile vorgestellt werden.

Der rechte Eingang, über dem in der Brüstung Athena dargestellt ist, führt zur Bauschule. Über die Deutung der ihn verzierenden Darstellungen ist sich die Kunstwelt nicht ganz so einig. Paul Ortwin Rave liefert in seinem Buch „Genius der Baukunst“ aus dem Jahre 1942, das sich mit der Bedeutung der Reliefs der Bauakademie beschäftigt, eine Erklärung, die gemeinhin verbreitet ist. Ihm zufolge handelt es sich bei den Bildnissen in Terracotta um Darstellungen von Berechnung und Gestaltung bzw. Wissenschaft und Technik sowie von Wagemut, Glück und Fleiß, die allesamt dem Baumeister, wenn er sie anwendet bzw. über sie verfügt, Ruhm und Erfolg bringen. Andere Interpretationen sehen darin eher Darstellungen der Musen. Eine eindeutige Klärung scheint heute weitestgehend unmöglich, da von Schinkel selbst leider keine detaillierten Erklärungen zum Bildprogramm der Bauakademie vorliegen.

Beide Portale führen zunächst in ein gemeinsames Vestibül, an das sich ein einziges Treppenhaus anschließt, das jedoch über zwei Treppen verfügt, von denen jede zu einem Portal gehört. Die rechte Treppe führt in das erste Geschoß zur Allgemeinen Bauschule, die linke Treppe in das zweite Geschoß zur Oberbaudeputation.Doch nicht nur die Umrahmungen der Portale sind mit Bildnissen verziert, auch auf den Bronzetüren selbst, alle aus Berliner Eisenkunstguß, finden sich Darstellungen. Dem Betrachter präsentieren sich auf jedem Türflügel jeweils vier Rundreliefs mit Porträtköpfen berühmter Architekten und Maler, Baumeister und Bildhauer von der Antike bis zum Barock. Unter anderem sind hier Andreas Schlüter, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Vitruv und Leon Battista Alberti zu sehen. Die dargestellten Persönlichkeiten gehen auf genaue Medaillenvorbilder zurück und sind nicht fiktiv.[note]Eine detaillierte Beschreibung der Ikonographie der Bauakademie bieten die folgenden Werke:

- Paul Ortwin Rave, Genius der Baukunst.

- Elke Blauert, Ikonographie der Bauakademie. In: Karl Friedrich Schinkels Berliner Bauakademie.

Detaillierte Angaben dazu finden Sie auf unserer Quellenseite.[/note]

Das Innere der Bauakademie, das wird für den eintretenden Besucher schnell offensichtlich, setzt das dem gesamten Gebäude zugrundeliegende und an der Fassade ins Bild gesetzte Programm nahtlos fort. Das Treppenhaus des Gebäudes ist von einer Kuppel überwölbt, die allerdings genau wie die des Alten Museums von außen nicht sichtbar ist. Ein Oberlicht sorgt tagsüber für ausreichende Beleuchtung und setzt das hier fortgesetzte umfangreiche Bildprogramm in Szene, das sich jedoch nicht nur auf das Treppenhaus beschränkt. Die Motive der Terrakotten der Fassade sind im Inneren in Intarsien umgewandelt, die beispielsweise in die inneren Fensterlaibungen eingearbeitet sind. Gemalte Voluten und Palmetten krönen nach dem Vorbild der äußeren Fensterabschlüsse die Einfassungen der Türen. Wie bei anderen seiner Bauten auch unterwirft Schinkel die Innenräume der Bauakademie in ihrer Ausgestaltung einer festen farblichen Abfolge. Leider ist nur von wenigen der Räume heute noch das genaue Aussehen bekannt.

Das Treppenhaus ermöglicht dem Besucher lediglich den Zugang zum ersten und zum zweiten Obergeschoß. Ins dritte bzw. das Dachgeschoß gelangt man nur über ein seitlich an der Durchfahrt zum Hof angeordnetes Nebentreppenhaus. Es ist die Lieferantentreppe, über die man jedes der einzelnen Stockwerke erreicht.

Resonanz bei den Zeitgenossen

Blickt man aus größerer Entfernung auf die Bauakademie, so wirkt sie wohl eher streng und verschlossen. Doch je näher man ihr kommt, desto mehr überrascht sie dann mit ihrer Reichhaltigkeit und Dichte des Schmuck- und Bildprogramms. Zu jener Zeit ist etwas Vergleichbares an keinem anderen Gebäude der Stadt zu finden. Und so hinterläßt der Bau schnell großen Eindruck, wie sich verschiedenen zeitgenössischen Zeugnissen entnehmen läßt.

Ein Beispiel dafür ist der folgende Bericht von Karl Friedrich Rumohr an seinen Freund, den Kronprinzen Christian von Dänemark, datiert auf den 2. August 1836:

Gestern war ich auch einige Stunden in Berlin und besah mir Schinkels neuen Bau, die Bauacademie. In diesem hat er die Backstein-Konstruktion und -Ausführung mit Zuziehung von Terrakotta-Skulpturen auf eine Höhe der Vollendung gebracht, die mich entzückt hat. Nichts Antikes noch Mittelalterliches übertrifft sie. Die äußere Mauerbekleidung ist ein einziger Guß. […] Dieses Bauwerk ist unter denen Schinkels das einzige, das in der Zeichnung mir ganz mißfallen, in der Ausführung hingegen wiederum das, so mir unter allen seinen Werken am meisten gefallen hat.

Am selben Tag schreiben die „Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen“:

Das neue Gebäude, welches, in einem der schönsten und beliebtesten Theile der Stadt, jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zieht, und für den Unterricht in den verschiedenen Zweigen der Baukust, an der hier neu organisierten Königlichen Bauschule, bestimmt ist, gehört zu den größten, eigenthümlichsten und merkwürdigsten architektonischen Werken, welche in neuerer Zeit in Berlin ausgeführt werden.

So groß also auch der Eindruck ist und so großartig der Bau auch empfunden werden mag, es wird auch eine gewisse Vorsicht, wenn nicht gar Skepsis deutlich. Mit den Erwartungen der Öffentlichkeit, in Berlins Mitte repräsentative Putzbauten barocker oder klassizistischer Prägung errichtet zu sehen, bricht die Bauakademie mit ihrer ziegelsichtigen roten Fassade mit dem regelmäßigen Fassadenraster radikal. Dies erscheint um so bemerkenswerter, aber auch verwirrender, als es sich bei dem Gebäude doch um einen repräsentativen Staatsbau handelt, der gleichrangig mit der Akademie der Künste anzusehen ist, die zu jener Zeit im Barockbau des ehemaligen Marstalls Unter den Linden untergebracht ist. Und in der näheren Umgebung sind nahezu ausschließlich Wohnhäuser und Palais der königlichen Familie sowie Bauten für Kunst und Wissenschaft zu finden.

All dies hatte Schinkel ganz offensichtlich ignoriert. Daß sich ein solcher Bruch mit den hergebrachten Traditionen nicht einfach so durchsetzen würde, ist klar. Und so dauert es auch geraume Zeit, nämlich bis zum Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts, bis zwischen 1877 und 1881 mit dem Kunstgewerbemuseum nach Plänen von Martin Gropius und Heino Schmieden ein Gebäude errichtet wird, das in seiner Form an Schinkels Bau anknüpft. Insofern war also Schinkel nicht nur hinsichtlich der technischen Realisierung des Baus, sondern auch in der Architektur mit der Bauakademie seiner Zeit voraus.

Auch in den zeitgenössischen Darstellungen macht sich die Skepsis gegenüber Schinkels Neuerungen durchaus bemerkbar, denn die neue Bauakademie wird darin zunächst vergleichsweise wenig berücksichtigt. Bis heute sind lediglich zwölf Darstellungen dieses Bauwerks bekannt. Dem stehen beispielsweise 31 Ansichten der Neuen Wache und allein 40 Blätter zum Alten Museum gegenüber. Die bekanntesten und wichtigsten Darstellungen der Bauakademie, die uns heute noch ein Bild ihres einstigen Aussehens vermitteln, sind die Bilder von Eduard Gaertner – „Panorama vom Dach der Friedrichswerderschen Kirche“ von 1835 und „Die Bauakademie von Friedrich Schinkel“ von 1868 – und Carl Daniel Freydanck – „Ansicht der Königlichen Bauschule“ und „Ansicht der Königlichen Bauschule in Berlin“ –, beide von 1838.

Wegen ihrer Farbe heißt die neue Bauakademie bei den Berlinern bald nurmehr der „Rote Kasten“.

Es kehrt Leben ein…

Noch im Einweihungsjahr 1836 eröffnen im Erdgeschoß der Bauakademie die ersten Verkaufslokale. Insgesamt werden es zwölf, mit deren Mieten der Unterhalt des Gebäudes finanziert wird. Den Laden mit der Nummer 12 erhält ein gewisser George Gropius, der mit Bilderrahmen und Kupferstichen handelt. Er ist im Berlin jener Jahre durch seine Dioramen sehr bekannt. Im September 1839 werden einige der ersten Photographien Deutschlands in seinem Laden in der Bauakademie ausgestellt.

Drei weitere Läden in der Bauakademie bilden den Ausgangspunkt des später sehr berühmten Modehauses Gerson, das einige Zeit später Berlins erstes Kaufhaus werden sollte. Hirsch Gerson Levin, ein Jude aus Königsberg, eröffnet hier 1836 im Laden Nummer 3 sein Geschäft. Zusammen mit seinen drei Brüdern, die ebenfalls Geschäfte in der Bauakademie innehaben, betreibt der die „Modehandlung Gebrüder Gerson“. In weiteren Läden verkauft Valentin Manheimer Konfektion, bietet der Hofjuwelier Werner Kunden seine Waren an, und auch der beste Pariser Schneider eröffnet hier eine Niederlassung. Schnell entwickeln sich diese Läden zu Berlins erster und überaus beliebter „Ladenstraße“.

Ebenfalls 1836 bezieht Schinkel gemeinsam mit seiner Ehefrau Susanne und seinen Kindern die große Dienstwohnung im zweiten Geschoß. Hier wird er die letzten Jahre seines Lebens verbringen. Die Wohnung umfaßt die Räumlichkeiten auf der Ostseite mit Blick auf die Spree und auf der Südseite, von wo aus der Werdersche Markt zu sehen ist. Die südlich gelegenen Zimmer bewohnt die Familie, während Schinkel in den östlichen Räumen der sechshundert Quadratmeter großen Wohnung sein Bauatelier unterbringt. Seine Zimmer dienen ihm als Arbeits- und Sammlungsräume. Die einfach eingerichtete Wohnung beschreibt der mit Schinkel befreundete Kunsthistoriker Gustav Friedrich Waagen, erster Direktor der Gemälde-Galerie, in seiner 1844 erschienenen Schinkel-Monographie:

Die Einrichtung dieser Wohnung ist höchst einfach und dem modernen Sinne widerstrebend. Man findet dort weder prächtige Tapeten, noch kostbare Möbel, noch große Spiegel, gegen welche letztere Schinkel eine entschiedene Abneigung hatte. Der einzige Schmuck besteht in Kunstwerken. Das Wohnzimmer vereinigt eine Auswahl der schönsten Kupferstiche, besonders nach Raphael, zu welchem Genius Schinkel sich aus geistiger Verwandtschaft unter den Neueren am meisten hingezogen fühlte. Ein Saal davor enthält einen Teil seiner […] Landschaften, ein anderer größerer, Schinkels Lieblingsraum, eine Anzahl von Gipsabgüssen, welche, auf einem in mäßiger Höhe herumlaufenden Bord aufgestellt, und sich gegen einen rotbraunen Grund abhebend, eine sehr schöne Wirkung machen. Als charakteristisch für seine Auswahl nenne ich nur den sogenannten Sohn der Niobe nach dem Marmor in der Glyptothek zu München, Castor und Pollux oder die sogenannten Genien von S. Ildefonso; den Appollino und den berühmten Pferdekopf vom Parthenon. Auf besonderen Postamenten sieht man die Juno von Ludovisi, die Zeusmaske aus dem Vatikan und den anbetenden Knaben des hiesigen königlichen Museums.

Als auch die Bauschule und die Oberbaudeputation in das neue Gebäude einziehen, befinden sich nun auch die Dienstzimmer Schinkels in der neuen Bauakademie. Sie liegen auf der Nordseite und gehen auf den dreieckigen Platz mit den zwei großen Platanen direkt vor der Bauakademie hinaus, der später den Namen „Schinkel-Platz“ erhält. Von den Fenstern des Büros schweift der Blick am Kupfergraben entlang zur Schloßbrücke, zum Zeughaus, zu den Museen und zum neuen Packhof – Schinkels Stadtlandschaft, die vom gewundenen Kupfergraben gewissermaßen gestützt wird – ein Ensemble wie ein Kunstwerk, das später von Friedrich Adler, der nach Schinkel an der Bauakademie lehrt, als Eckstein des Berliner Städebaus bezeichnet wird.

Schinkel ist selbst Professor der Baukunst an der Akademie, hält aber wegen seiner vielfältigen anderen Aufgaben hier selbst nie Vorlesungen. Er nimmt jedoch Prüfungen ab und bemüht sich in großem Maße um die praktische Unterweisung der Schüler. Seinen Ansprüchen zufolge soll die Schule nicht nur Statik und Stilkunde lehren und die technischen Regeln der Architektur vermitteln, sondern vielmehr die vielseitige und umfassende Kunst Schinkelscher Formgebung weitergeben, und zwar vom Fries an der Hauswand bis zum gediegenen Gebrauchshandwerkszeug. So fördert er maßgeblich spätere Architekten wie Friedrich Ludwig Persius und Friedrich August Stüler.

Ende und Anerkennung eines erfüllten Lebens

Ende der 1830er Jahre verschlechtert sich der Gesundheitszustand Schinkels erheblich. Während er zunächst unvermindert weiterarbeitet, fordert die Krankheit doch bald schon ihren Tribut und fesselt ihn im September 1840 ans Bett. Ein Jahr später, am 9. Oktober 1841, stirbt Schinkel in seiner Wohnung in der Bauakademie.

Bereits am 16. Januar 1842 verfügt König Friedrich Wilhelm IV. mittels allerhöchster Kabinettsorder, daß der „Nachlaß des am 9. Oktober 1841 zu Berlin verstorbenen Ober-Landes-Bau-Direktors Carl Friedrich Schinkel, einschließlich der von ihm besessenen Gipsabgüsse antiker Skulpturen, von den Erben für Rechnung des Staates angekauft und in den Räumen der Bau-Akademie, welche der Verstorbene selbst als Dienstwohnung innegehabt, zu einer besonderen Sammlung unter dem Namen ‚Schinkel-Museum‘ vereint“ werde. Eine solche Anordnung ist zu jener Zeit etwas völlig Neuartiges: noch nie war einem soeben verstorbenen Künstler und Architekten ein Personalmuseum eingerichtet worden. Die Idee dazu geht auf Schinkels langjährigen Freund Peter Christian Wilhelm Beuth zurück, der sich beim König sehr dafür eingesetzt hatte. Die Kosten schlagen in der Staatskasse mit ungefähr 30.000 Talern zu Buche.

Zweieinhalb Jahre später, am 26. Oktober 1844, wird in den Räumen der königlichen Allgemeinen Bauschule der künstlerische Nachlaß Schinkels ausgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Erweitert wird er um viele Werke, die sich im Besitz von Staatsbehörden wie der Oberbaudeputation oder dem Gewerbeinstitut befinden. Zu sehen ist nun eine Sammlung, die in der Hauptsache aus mehr als 3.000 Zeichnungen, Skizzen und Entwürfen besteht, ergänzt um Gemälde von Schinkel selbst und 35 zum Teil lebensgroße Abgüsse bedeutender antiker Plastiken. Die Sammlung – komplett geordnet und katalogisiert – wird in Schinkels Wohnung eingerichtet, wofür seine ehemaligen Arbeitsräume an der Spreeseite genutzt werden. Die nach Süden gehenden Räume der Wohnung bewohnt weiterhin Schinkels Ehefrau Susanne mit ihren Kindern, der ein lebenslanges Wohnrecht in der Bauakademie eingeräumt wird.

So entsteht drei Jahre nach dem Tode Schinkels das erste Schinkelmuseum. Zu seinem Kurator wird Peter Christian Wilhelm Beuth berufen, zu jener Zeit Direktor des Gewerbe-Instituts im Finanzministerium und Geheimer Ober-Regierungsrat sowie Direktor der Allgemeinen Bauschule. Hervorzuheben ist dabei, daß das Museum im 19. Jahrhundert Deutschlands einziges Beispiel derartiger Verehrung von Werk und Person eines Architekten ist. Dies ist einerseits sicher mit der persönlichen Beziehung des bauinteressierten Königs zu Schinkel und seiner Anteilnahme an ihm zu erklären. Andererseits sollte aber auch nicht vergessen werden, daß sich Schinkel mit seinem Wirken außerordentlichen Ruhm und Anerkennung als Baumeister und Künstler in Deutschland und Europa erworben hatte. Bis zu seinem Lebensende galt er als verehrter Lehrer und als Architekt von europäischem Rang.

Sich dies zunutze machend, richtet Beuth auch einen Aufruf an alle Privatleute, die im Besitz von Werken Schinkels sind, diese an das Museum zu überweisen – zur Ehrung des Andenkens an Schinkel und der Beförderung öffentlicher gemeinnütziger Zwecke. Dieser Aufruf erfährt außerordentliche Resonanz, denn in den folgenden Jahren reißt die Zahl der Erwerbungen, die das Museum tätigen kann, nicht ab. Beuth selbst übergibt dem Museum die in seinem Besitz befindlichen Geschenkblätter Schinkels. Der König überweist 1845 die Entwürfe zu Charlottenhof, Stolzenfels am Rhein und zu den Plinius-Villen. Vom Theater-Inspektor Gropius wird der überwiegende Teil von Schinkels Bühnenentwürfen – insgesamt 137 Blätter – für 2.000 Taler angekauft. Und auch aus den Nachlässen der Architekten und Künstler Persius, Schadow und Berger kann das Museum später seine Sammlung ergänzen.

Fußnoten: